지난주 책 선물을 받았다. 묵직하다. 이걸로 사람을 때리면 흉기가 될 것 같다. 총 340페이지, 다 읽어볼 엄두가 안나 슬쩍 넘겨가며 봤는데, 대하소설 같다.

지난주 책 선물을 받았다. 묵직하다. 이걸로 사람을 때리면 흉기가 될 것 같다. 총 340페이지, 다 읽어볼 엄두가 안나 슬쩍 넘겨가며 봤는데, 대하소설 같다.

그런데 웬일인지 책에서 땀 냄새가 난다. 그동안의 수고에 백만스물두번의 박수를 보낸다.

========================================

2002년 가을 어느 날, 송천동 예비군 훈련장에 있었다.

국가의 부름을 다시 받아 예비군소집에 처음으로 응한 것이다.

4일 비동원 훈련이다.

선배들이 팁을 알려줬다. “가기 전날부터 그 기간 동안 웬만하면 밤에 잠을 자지 마라. 낮에 잠이 안 오면 너무 힘드니까”

거기서는 잠깐 뭐 하는 것처럼 하다가 (조금 지나면) 이제부터 쉬는 시간이라며 쉬라고 하였다. “금방 쉬고 있었는데, 뭘 또 쉬라는 거야?” 그 흐름은 4일 동안 반복되었다.

같이 훈련받는 친구(이성오. 진안치과 원장)가 옆에 있을 때는 나름 지루하지 않게 보냈지만, 떨어져 있는 경우가 더 많았다. 이틀까지는 그래도 참을 만 했는데, 3일이 넘어가니까 너무너무 힘들었다. 나는 한시라도 가만히 있지 못하는 지랄 같은 성질을 가지고 있기에 더욱 그런 것이다.

지금처럼 핸드폰이 있었다면 문제가 안 될 것이지만, 그때는 그런 거 없었다. 가져간 신문을 1면부터 끝면까지 말 그대로 샅샅이 읽었다. 내 생전에 그토록 열심히 정독하는 경험은 다시없을 것이다.

우리는 마지막 날에 얘기를 했다.

“이대로는 못살겠다. 내년에, 또 그 후에도 이래야 되는 거 아녀?”

“긍게 말이여. 무슨 수가 없을까?”

“듣자니까.. 대학원에 입학하면 하루면 끝난다고 하던데.. 직장예비군으로 해서”

“그래? 알아보자”

우리는 2003년부터 하루에 예비군 훈련을 마칠 수 있었다.

‘대학원’에 입학했기에...

나는 구강해부학교실을 선택했는데, 이성오는 뜬금없이 문화인류학과를 선택했다.

문화인류학과를 선택한 이유는 ‘남들이 하지 않고, 재미있을 것 같아서’라고 했다.

아무튼, 그는 특별한 관심을 받고(관련학부를 졸업하지 않은 치과원장이기에) 입학했다. 나는 그의 대학원생활이 궁금했기에 종종 물어보곤 했다.

지금은 치대 대학원도 빡세졌지만, 당시는 개원의들 편의를 많이 봐줬다.

그렇지만 인문대 대학원은 알짤 없었다.

1학점 당 1시간 씩 출석을 해 강의를 들어야 하고, 과제도 엄청 많아 보였다.

내가 석사 수료하는 데 2년 걸린 반면 그는 두 배 이상의 기간이 필요했다. 보통 한 학기에 9학점이나 12학점을 이수하는 것이 보통인데, 그는 개원의로서 병원을 많이 비울 수가 없기에 많아야 6학점을 신청했던 것이다.

어느 해 수강신청을 할 때 지도교수님이 한 말씀 하셨단다.

“등록금은 수강신청한 학점만큼 내는 것이 아니라 학기당 내는 것이네”

어찌해서 석사를 마쳤다. 이제 큰 갈림길이 남았다.

박사를 들어가느냐 마느냐이다.

석사과정도 장난 아니었지만(석사학위 논문도 책이었다), 박사과정은 수준이 다른 것 같았다. 논문까지 써서 학위를 따려면 치과를 쉬어야 할 것 같았다.

그는 고심에 고심을 거듭했다. 한 집안의 ‘가장’이자, 특히 치과 공동개원을 하고 있는 ‘개원의’니까..

마침내 결심을 했다. 출사의 변은 의외로 단순했다.

“이거 안하면 죽을 때 후회할 것 같아서..” 어느덧 학문에 대한 흥미를 넘어 ‘사명감’을 가지고 있는 듯이 보였다.

박사과정에 돌입하면서는 자연스럽게 ‘인문학자’의 표가 났다. 우선 지식의 폭과 넓이가 확장된 만큼 쓰는 단어가 달라졌다. 글쓰기도 원래 잘하는 편이었지만, 넘사벽이 되어갔다.

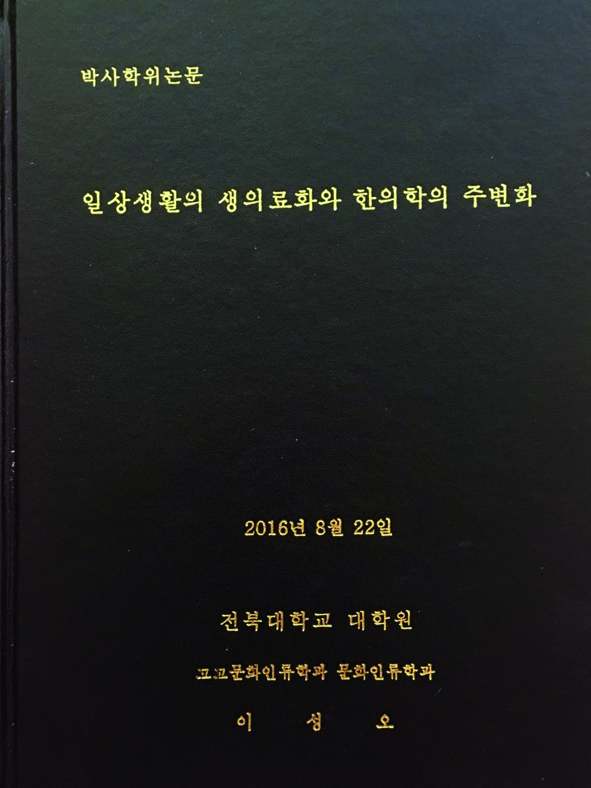

‘의료인류학’은 우리나라에서 생소한 분야라고 한다. 새로운 것을 시도하는 만큼 어려움이 있었을 것이고, 그만큼의 노력이 필요했을 것이다. 역시나 박사과정을 수료하는 데 남들보다 더 오랜 기간이 필요했다. ‘언제 끝나는 거여?’ 물어보기도 민망하다.

마침내 마지막 관문, 논문을 통과하기 위해 몇 번의 퇴짜와 수정을 거듭했다.

드디어 올해 8월, 박사학위를 따냈다. 예비군 훈련이 계기가 되어 대학원에 입학 후 무려 13년이 지나 이룬 값진 결과다.

누구하나 학위를 쉽게 따는 사람이 없겠지만, (보통의 치의학박사 노력에 견줘) “성오 학위기에는 금테 둘러야 한다”고 말하곤 했다.

그가 앞으로 ‘인문학박사’로서 어떤 역할을 할까? 좀 안타까운 것은 머릿속에 든 것은 많은데, 재미있게 말하는 재주가 부족하다. 예전에 후배 학생들 대상으로 강의하면서 수면제를 뿌렸다는 비보를 접했었다.

어떤 형태로든지 인문학을 겸비한 치과의사로서 새로운 영역을 구축해주기를 바란다. 그동안의 노력이, 그의 지식이 넓게 활용되기를 진심으로 바란다.