치과의사 10만 명으로 OECD 국가 중 1위, 한국 치과의사 수의 세 배에 달하는 나라. 인구 1000명당 치과의사 수는 1.24명으로 한국의 두 배인 나라. 이런 곳이라면 화려한 치과 간판들이 넘실거리며 치열한 개원 경쟁을 떠올릴 법하다.

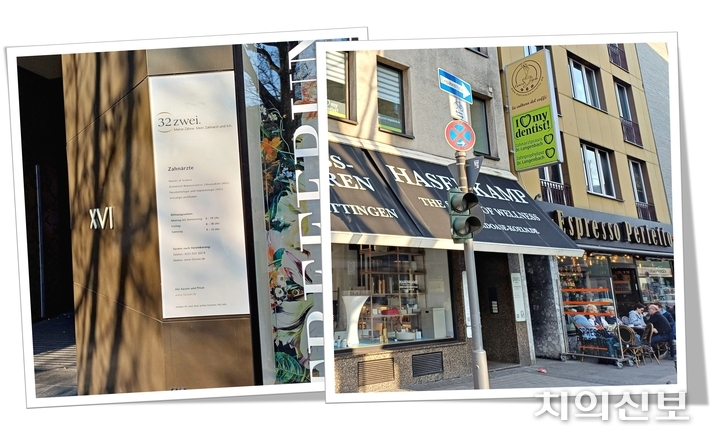

그러나 현실은 정반대다. 화려한 간판도, 시선을 잡아끄는 문구도 없다. 오직 치과의사를 뜻하는 ‘Zahnarzt’라는 문구와 해당 치과 원장의 이름이 조용히 걸려 있을 뿐이다. 독일 한 도시의 개원가 모습이다.

본지는 지난 3월 25일부터 29일까지 독일 쾰른에서 열린 IDS 2025 참관을 계기로 쾰른 도심의 치과 간판에 담긴 독일 개원가의 풍경을 들여다봤다.

쾰른은 독일에서 네 번째로 큰 도시다. 유명 관광지인 쾰른 대성당은 물론 쾰른메쎄(Koelnmesse)에서는 IDS가 열려 전 세계 치과의사에게도 낯설잖은 곳이다.

본지 기자는 IDS 전시장을 벗어나 프리젠플라츠(Friesenplatz)역에서 쾰른 중심부인 이넨슈타트(Innenstadt)를 가로질러 쾰른 중앙역(Hauptbahnhof)까지 향하는 여정 속 눈을 부릅뜨고 ‘Zahnarzt’ 간판을 찾아다녔다. 분명 지도는 곳곳에 치과를 가리키고 있지만 실제로 치과 간판을 찾기란 마치 숨은그림찾기 같았다.

특히 쾰른의 중심 쇼핑가인 쉴더가세(Schildergasse)와 노이마르크트(Neumarkt)에서도 명품 브랜드 매장, 커피숍, 드럭스토어들이 눈에 띄는 간판으로 유혹했지만, 치과 간판은 좀처럼 눈에 들어오지 않았다.

눈을 씻고 찾아보니 출입문 옆 유리창 한 귀퉁이 혹은 건물 외벽에 부착된 작고 단정한 철제 패널 속에서 겨우 ‘Zahnarzt’라는 문구를 발견할 수 있었다.

쾰른의 인구는 약 108만 명, 치과 수는 총 671개다. 개원가 경쟁이라면 둘째가라면 서러운 우리나라의 인구 약 100만 명 도시인 고양·용인·창원의 치과 수가 300여 개인 점을 고려하면 쾰른의 치과 수는 두 배 이상 많은 셈이다. 그럼에도 쾰른의 치과 간판은 ‘주목’ 대신 ‘침묵’을 선택한 것이다.

# 개성보다 주변 미관·조화 선택

쾰른시는 Gestaltungssatzung Köln(디자인 조례)을 통해 상가 간판의 크기, 위치, 색채, 조명을 모두 규제한다. 특히 의료기관 간판은 높이 1m, 면적 1.5㎡ 이하로 제한되고, 건물 구조와 조화를 이뤄야 한다. 거리에서는 A3~A2 크기의 장방형 패널이 출입문 옆 벽면에 설치돼 있거나, 유리창 안에 비치돼 있었다.

치과 간판에 쓰인 색채는 대부분 흑백이나 크림색, 회색 등 톤 다운된 단색이었다. 밝고 경쾌한 색조는 거의 없고 로고조차 원래의 컬러를 줄이고 무채색 계열로 디자인된 경우가 많았다. 서체 역시 가독성을 우선한 명조체 위주였다. 쾰른시 조례는 “시각적 자극을 최소화하고, 간결한 정보 전달에 집중할 것”을 명시하고 있다.

간판에 조명이 없는 점도 눈길을 끌었다. 네온 간판이나 LED 깜빡임은 없었고, 대부분은 비조명형이거나 외부 벽면 조명에 기대는 수준이었다. 조례에서는 “자체 발광 간판은 인접 건물이나 보행자에게 시각적 영향을 줄 경우 원칙적으로 제한된다”고 명시하고 있다. 치과 간판은 어둠 속에서도 과시하지 않고, 거리 조도에 따라 조용히 드러날 뿐이다.

공동 간판도 흔한 구조다. 하나의 건물에 여러 클리닉이나 사무실이 입주한 경우, 공용 출입구 옆에 정해진 포맷의 패널이 마련돼 있고, 그 안에 입주자 명단이 정갈하게 적혀 있었다. 개별 클리닉마다 자율 디자인을 하지 않고, 통일된 레이아웃을 따르는 점이 인상적이었다. 이 역시 조례에 따른 것으로 미감을 우선시하는 독일의 도시 디자인의 한 단면이다.

OECD 통계에 따르면 독일에는 10만여 명의 면허 치과의사가 있다. 실제 활동 치과의사 수는 7만 명이 넘고, 인구 1000명당 치과의사 수는 1.24명에 달한다. 반면 한국의 면허 치과의사 수는 3만3000여 명, 활동 치과의사 수는 2만8000여 명, 인구 1000명당 치과의사 수는 0.65명이다.

치과 명에 ‘30플란트’ 등 진료비를 암시하는 숫자를 결합하는 행태로 과열된 마케팅 경쟁의 극단에 치닫고 있는 우리나라와 달리, 독일은 상대적으로 치과의사 수가 많음에도 불구하고 개원가 분위기는 이상하리만치 차분했다.

독일 치과 간판이 조용한 이유는 단순히 규제뿐만은 아니라는 전언이다. 의료인과 환자 간 신뢰를 무엇보다 중시하는 분위기가 잘 형성돼 있다는 것. 많은 간판에 ‘Dr. med. dent.’로 시작하는 원장의 이름이 가장 크게 쓰여 있는 점이 이 같은 분위기를 반영한다.

독일 거주 25년 차인 한 현지 교민은 “독일에서는 임플란트 하나에 300~400만 원 정도다. 수가 경쟁으로 진료비가 낮아지는 경우는 보지 못했다”며 “상담 방식도 한국과 달리 구두로 가격을 말하는 게 아니라 항목별 정리된 서류 견적서를 줘서 비교해보는 게 일반적이다. 어린이 교정 치료도 국가보험 보조가 되는 등 미리 치료하는 시스템이 잘 돼 있고 전체 치과 수가 많긴 하지만 특정 지역에 몰려 있지 않고 전반적으로 고르게 분산된 점도 특징”이라고 밝혔다.